景德镇的纬度,与耶路撒冷相当,它被视为另一座朝圣之城。

这片深山中的小镇,总是能带来外来者莫大的惊喜、敬畏,以及悲哀。它漫长而沉重的传统,它杂乱肮脏的市容,它的荣耀与迟暮,如影随形。

从三宝村进山,茅棚下有一辆水车孤独地运转,铁锤沉重地砸在釉石上,粉尘弥漫。四望无人,仿佛荒原上残留的神迹。每天清晨5点和黄昏5点,老许才会骑着车出现,让水车休息片刻,把反复捶打的釉土收集起来。

市中心的马鞍山路,保留着山区上坡下坡的地貌。年过古稀的盛松柏每天仍会准时坐在店里的板凳上,借着灯光,制作画青花和题款的毛笔。老人曾是笔厂的骨干,如今是文化遗产传承人。老同事们时常来看他,感叹他一把年纪却还忙着做事,想不开。

一切仿佛从未逝去,尽管时代已然流转千年,景德镇的传统手艺仍然顽强地代代传递,如同太阳朝升夕落,人间晨钟暮鼓,两相应和,彼此都未曾相忘。

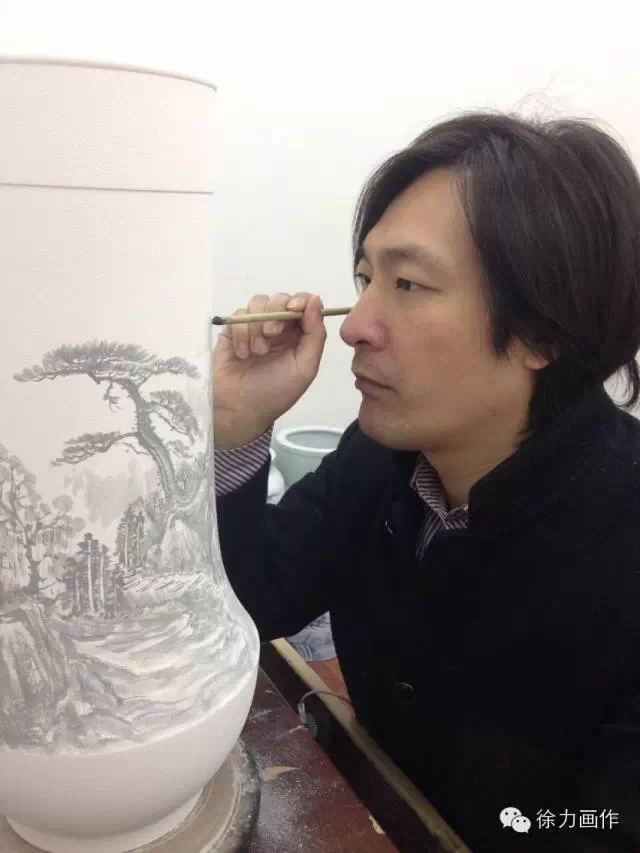

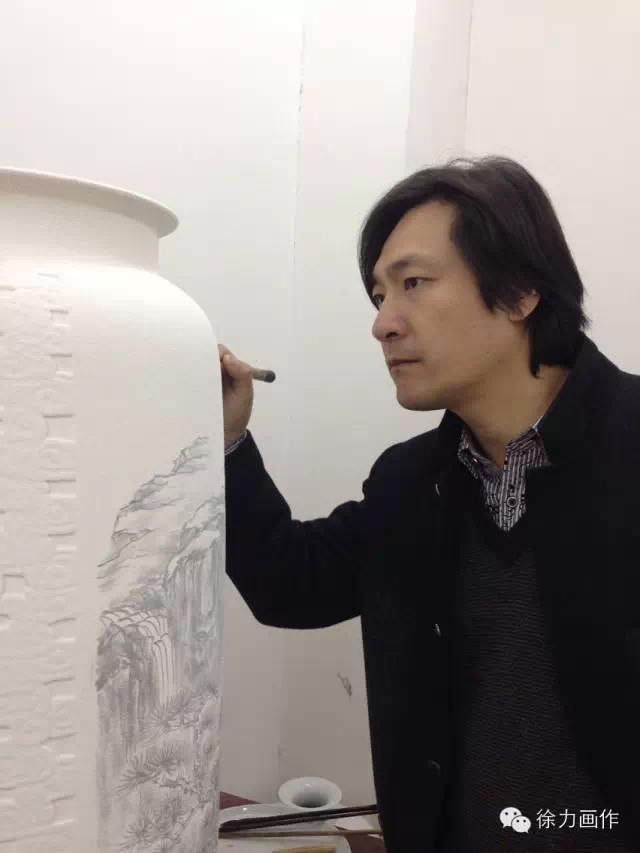

在全世界的任何地方,或许都很难再找到另一个景德镇——制瓷分工的细化程度惊人,传说中的“七十二行当”——拉坯、修坯、制釉、做釉壶、制笔、画青花、题款、烧窑把桩……许多匠人终其一生只从事一种职业,这种近乎工业流水线的分工,促成了技艺本身的不断超越,让千年瓷都得以绵延不绝。

东汉

景德镇地区开始建有窑坊,烧制陶瓷。

宋代

1004年(宋真宗景德元年)

因此地出产的青白瓷质地优良,故以皇帝年号为名,置景德镇,沿用至今。

元代

景德镇外来工匠最多时达9万人,带来了全国各地先进的制瓷工艺。

明代

1369年(明太祖洪武二年)

明太祖诏令在景德镇珠山设置专供烧造宫廷用瓷的陶厂,后世称为“洪武官窑”。

1426年(明宣宗宣德元年)

明宣宗诏令在景德镇设置御器厂,派遣督陶官监察御用瓷的制造。

清代

在欧洲,昌南瓷器深受青睐,欧洲人以“昌南”作为瓷器(china)和中国(China)的代称。

19世纪后期

鸦片战争后,景德镇瓷器生产受到严重摧残,延续500多年之久的官窑寿终正寝。

2014年

“景漂”规模达到每年两万多人次,其中有来自美国、 日本、韩国、西班牙等近30个国家和地区的外籍艺术家1200人左右,国内其他地区的艺术家3600人左右。