辛卯年七夕前夜抵达江西南昌,准备次日一早登山。选此时日亦是笑谈一则:一日闲来无事,观电影《庐山恋》,萌生七夕造访之念,看看是否有缘偶遇“庐山二女”。相传宋隐士刘子卿隐居庐山五载,惜花爱草,忽一日见双蝶,五彩分明,其大如燕,化作二女,各十六七。夜服霞焕,容止甚都。为报其护花之恩,与其同衾并枕,天明即去。此乃玩笑,霞客所到,吾必往之,又岂是仙女之故哉!

庐山又称匡山,匡庐,庐山之命名传说诸多,余最喜老子一说。周武王时,有位方辅先生,同老子一道,骑白色驴子入山炼丹,二人得道成仙,只留下空庐一座在人间。“人去庐存”,故名庐山。千百年来,无数文人墨客在此留下浩繁诗篇;慧远和尚始建东林寺,开创净土宗;剑仙吕洞宾在此修道成仙……庐山苍润高逸,底蕴深厚,故能秀出东南,奇甲天下。

七夕一早登临庐山,是日天朗气清,惠风和畅,山下车水马龙,炎热喧嚣,入山则顿觉凉爽,夹道植物茂密,草木之香沁人心脾,正如白居易所说:“初到恍然别造一世界者”!乘着阳光明媚,先寻访花径,漫步其中,感受白居易当年写下《大林寺桃花》诗时的心境,一句“人间四月芳菲尽”却又引我想起林徽因和陆小曼,如今时代再难有这样的奇女子,再难有贵族名门了。富家小jie虽多,却难成佳话,一时有些感伤。拾阶而上,欲观奇景三叠泉,一条青石山路,窄而湿滑,上上下下曲曲折折,游人众多,走走停停,不多时便大汗淋漓,山风一吹,便觉后背阵阵凉意,行至半山,细雨如丝滑落,踏雨寻泉,也不无惬意,好生陶醉。可是好景不长,前后不过十分钟,大雨如注,衣发尽湿,寻亭躲避,雨势少住便继续前行。以衣角拭目,忽听得隆隆水声,大喜,三叠泉不远矣!愈往前水声愈大,临近时水声已如雷动,大雨停住,倏忽间有阳光从乌云深处穿射而下。碧潭清寒,驻足仰望,三叠短长不一,第三层落差最大,但并非“飞流直下三千尺”那般气势雄浑。水花飞溅,流瀑在微风下稍稍摆动,此时若有编钟美罄,必以为是霓裳羽衣,薄纱飞舞,灵动秀美。

天色已晚,又观几处小景便回宾馆休息,入夜之后窗外又大雨磅礴,素闻庐山多雨,今日得见。点一支香烟在窗口眯著眼睛享受这份静谧,雨声愈大我心愈静。行者的孤独在此刻被无限放大,本是良辰美景,却奈何明月不在。也好,也好,这雨连天接地,方始得万物钟灵毓秀吧!一夜无梦,也 未见二女,第二日继续游山。

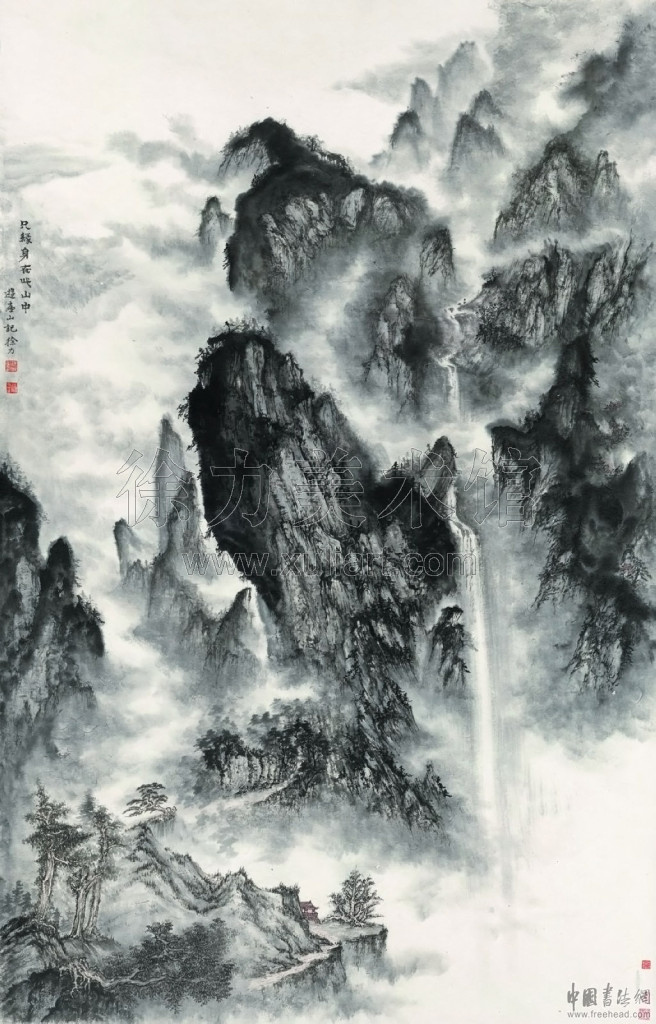

天微亮便出门,好一个“不识庐山真面目”,大雾弥漫,只闻人声,不见人影,好似幻境,腾云驾雾,在仙境里小心漫步,湖面氤氲,雾里看花,不知多久,始终在湿气和或浓或薄的雾里穿行。一路摸过好运石,洗过金盆手,看过水帘洞,抱过三宝树,终于在三颗神树前得见阳光,逆光而视,古树黝黑苍劲,岁月的味道让人肃然起敬,生命的力量透过空气渗入毛孔,精神大振,创作欲望和激情在此澎湃。眺望远处,风景迷人。走进风景。其实,自己也在风景中。不识庐山真面目,只缘身在此山中。

白鹿洞书院游人甚少,大概现在的年轻人已不知理学为何了吧!书院始建于南唐,后宋代理学家朱熹重建书院,亲自讲学,确立了“格物、致知,修身、齐家、治国、平天下”的儒学教育思想。坐在书院里的石凳上,依稀还能听见“学而时习之……”的朗朗书声。国学衰落,亟需振兴矣!

爱莲池位于周瑜点将台东侧,如今已被翻修。莲池依旧,池内还有莲花未败,暗香浮动。绝俗之人大都爱莲,爱其“出淤泥而不染”,爱其“只可远观而不可亵玩”。《爱莲说》最后一段道出世情,更道出艺术之真谛——“菊,花之隐逸者也;牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也。噫,菊之爱,陶后鲜有闻;莲之爱,同予者何人?牡丹之爱,宜乎众!”真正脱俗之艺术如莲,然爱“牡丹”者众,历来如此!

仙人洞处,云气萦绕,光线幽暗,吕洞宾在此处成仙,毛泽东亦赞叹“天生一个仙人洞”,经由洞中穿过,好似自己已成仙人,好不神气。穿过石径,熙熙攘攘的停车场,小卖部,一下回到现实世界,庐山行也告一段落了。

庐 山

纸本 泼墨 镜片 186cm×120cm

钤印:徐力之印 徐力 优游斋

清风徐来 山水有情草木香